A chuva não cria problemas. Ela revela os que sempre estiveram ali

Chove há alguns dias, mas não é a chuva bonita dos cartões-postais, nem a que refresca o calor com delicadeza. É a chuva que insiste. Que cai quando ninguém pediu e permanece quando todo mundo já está cansado. Uma chuva que não passa rápido, não dá trégua, não pede desculpa. Ela apenas fica, ocupando o tempo, o espaço e os pensamentos dos dias cinzas. A chuva revela o que estava mal resolvido. O bueiro que nunca foi limpo. A rua que alaga sempre no mesmo ponto. A encosta ocupada porque não havia outra opção.

A casa levantada aos poucos, sem reboco, sem drenagem, sem projeto, porque urgência não combina com planejamento. A promessa antiga de infraestrutura que escorre junto com a água barrenta. Quando chove, o improviso aparece. E o descaso também. Não como exceção, mas como regra. A água expõe o que foi empurrado para debaixo do asfalto, mostrando que a precariedade não é acidente climático, é escolha política repetida ano após ano. Não falta aviso, falta prioridade. A cidade que funciona no tempo seco entra em colapso quando o céu resolve participar da conversa.

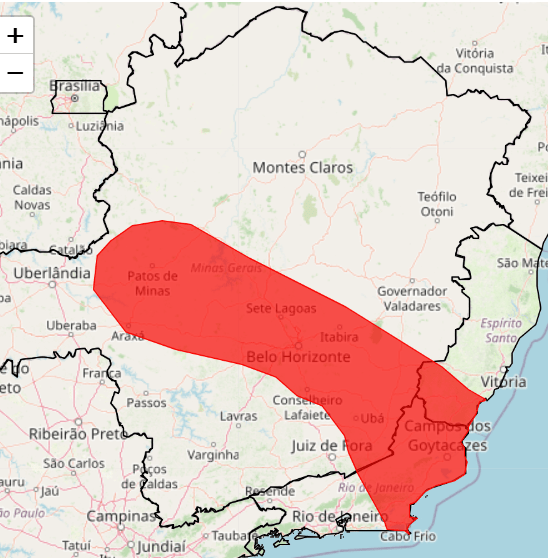

Em Minas, a gente aprendeu a conviver com o silêncio e com o “depois a gente vê”, com o “sempre foi assim”. Mas a chuva quebra esse acordo tácito. Ela bate nos telhados, invade as frestas, disputa espaço com o sono. A água não pede licença, não. Entra. Ocupa. Obriga todo mundo a olhar para o que estava escondido. Mostra que o abrigo é frágil e que a segurança, muitas vezes, é só um costume que aprendemos a chamar de normal.

Enquanto isso, a vida continua. Alguém acorda cedo para trabalhar mesmo com o sapato molhado. Alguém atravessa a enxurrada porque faltar não é opção. Alguém segura o medo com a mesma força com que segura o guarda-chuva velho, comprado às pressas no camelódromo. Não há heroísmo nisso. Há necessidade. Há sobrevivência cotidiana disfarçada de rotina.

A chuva também separa quem pode esperar que ela passe e quem precisa enfrentá-la. Quem observa da janela e quem mora exatamente no caminho por onde a água corre. Quem tem seguro, carro alto e rua drenada. E quem tem móveis levantados em tijolos, documentos guardados em sacolas plásticas e o coração apertado toda vez que o céu fecha. Chover não é igual para todos. Nunca foi.

Quando a chuva diminui, ficam os rastros. Lama, móveis perdidos, eletrodomésticos inutilizados, fotografias coladas umas às outras, memórias que não secam. Histórias que viram manchete, mas quase nunca viram política pública. A cidade seca rápido, passa uma máquina, lava a rua e segue. As pessoas, nem tanto. Há sempre um discurso pronto que tenta transformar a chuva em fatalidade, como se ela fosse a única responsável pelo estrago. Fala-se do volume, da intensidade, da exceção. Pouco se fala da manutenção que não acontece, da prevenção que nunca vira prioridade porque não rende foto nem inauguração. A emergência mobiliza; o cuidado cotidiano, não.

Depois que a água baixa, surgem as mesmas frases, os mesmos planos anunciados às pressas, as mesmas promessas que evaporam quando o sol reaparece. A cidade aprende rápido a esquecer, porque lembrar dá trabalho e exige mudança. Mas quem teve a casa invadida pela lama não esquece. Quem perdeu o pouco que tinha sabe que a próxima chuva não é questão de se, mas de quando.

Chove de novo no ano seguinte, no bairro de sempre, na mesma esquina. A chuva insiste, cai, revela, vai embora. O problema fica. Sempre ficou. E continuará ficando porque para muitos, tanto faz a água correr para baixo ou para cima.