Racismo Estrutural e Legalizado

Em nosso segundo artigo da série dos quatro previstos para o mês da Consciência Negra, damos sequência ao tema Racismo Estrutural. Como publicado semana passada, podemos afirmar que essa estrutura começou em 13 de maio de 1888, logo após a assinatura da Lei Áurea. Porém, esse movimento começou a ser pensado e trabalhado pela elite escravocrata bem antes da abolição. Isso se deu com a aprovação de algumas leis que tinham como único objetivo impedir o acesso dos negros a condições de dignidade.

Linha do tempo do racismo institucional no Brasil

Século XVI ao XIX — Escravidão legalizada

A escravidão é base da economia brasileira.

Pessoas negras são tratadas como propriedade.

Ordenações e leis coloniais regulam compra, venda, castigo e controle da população escravizada.

1830 — Código Criminal do Império

Confirma juridicamente que pessoas escravizadas não são sujeitos de direitos.

Autoriza punições físicas e responsabiliza senhores apenas em casos extremos.

Reforça a ideia de inferioridade legal e humana.

1850 — Lei de Terras

Acesso à terra só por compra, proibindo posse gratuita. Antecipação das elites à abolição.

Impede base econômica para futuros libertos. Em resumo, negros não poderiam adquirir terras ou bens.

1850 — Lei Eusébio de Queirós

Proíbe o tráfico internacional, mas mantém a escravidão interna. O Estado segue controlando corpos negros sem oferecer alternativas.

1871 — Lei do Ventre Livre

Declara livres os filhos de mulheres escravizadas e obriga trabalho até os 21 anos.

A liberdade não é plena nem autônoma.

1885 — Lei dos Sexagenários

Liberta escravizados acima de 60 anos, sem reparação. Funciona mais como alívio econômico para senhores do que como política de direitos. Afinal, diante dos maus-tratos, poucos chegavam a 60 anos. Aqueles que conseguiam não serviam mais para o trabalho pesado, sendo assim, um “inútil” para seu dono.

1888 — Lei Áurea

Aboliu formalmente a escravidão.

Nenhuma garantia de moradia, educação ou trabalho. Simplesmente abriram as senzalas e disseram: “Vocês estão livres, podem ir embora.”

O Estado abandona milhões à própria sorte.

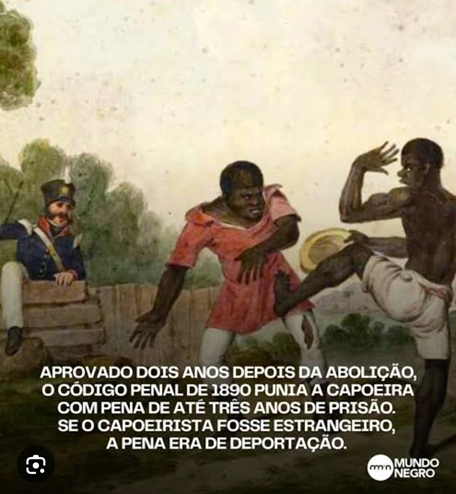

1890 — Código Penal da República

Criminaliza capoeira, vadiagem e práticas religiosas afro-brasileiras. Gera encarceramento em massa de negros logo após a abolição.

Mantém a lógica de controle da população negra. Todo negro encontrado pelas ruas sem alguma ocupação era acusado de vadiagem e preso. Porém, negros não eram contratados por ninguém. Praticar capoeira era crime. Praticar as religiões de sua terra também era crime previsto em lei.

1890–1930 — Políticas de branqueamento

O Estado incentiva imigração europeia com terras, crédito e apoio institucional. Ideologia racista de “melhoramento da raça”. Negros são excluídos das oportunidades oferecidas aos imigrantes. Roquette Pinto acreditava que a miscigenação levaria, ao longo das gerações, a um “melhoramento” da população brasileira, aproximando-a do ideal branco europeu. Essa visão não nasce do ódio aberto, mas de uma lógica eugenista que era forte nas elites brasileiras do início do século XX. Ele via o Brasil como uma nação “atrasada” por causa da presença marcante de pessoas negras e indígenas e acreditava que o país se desenvolveria mais rápido se “clareasse” a população.

Isso é branqueamento. É racismo estruturado em forma de projeto nacional.

Início do século XX — Códigos de Posturas e perseguição cultural

Municípios proíbem batuques, capoeira, rodas, terreiros e reuniões negras.

Cultura negra é tratada como “desordem” para a elite branca — “coisa de preto”.

1930–1950 — Criminalização das religiões afro-brasileiras

Delegacias especiais controlam e fecham terreiros.

Objetos sagrados são apreendidos como “bruxaria”.

A prática religiosa negra é sistematicamente perseguida.

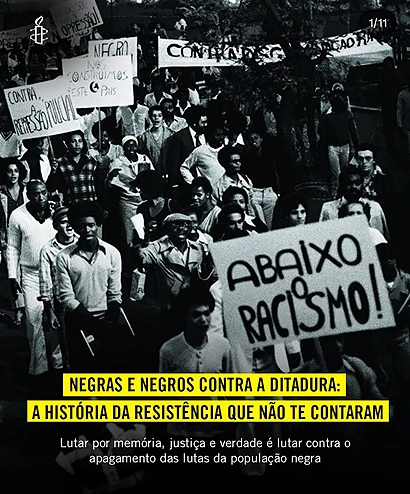

1960–1980 — Racismo ignorado pelo Estado

Durante um dos períodos mais cruéis de nossa história recente, a ditadura militar reprime movimentos negros. Racismo é negado oficialmente como problema social. Já naquela época, os militares diziam que era “bobagem essa história de racismo”. O regime sustentava o mito da “democracia racial” como narrativa oficial. A ideia repetida era simples: o Brasil não teria conflitos raciais porque seria um país “misturado” e “harmonioso”. Essa visão servia para esconder desigualdades profundas e para deslegitimar qualquer denúncia de racismo.

Três pontos ajudam a entender a lógica da ditadura:

O regime via movimentos negros como ameaça política. Qualquer organização que discutisse racismo era tratada como subversiva. O Estado entendia que falar sobre racismo poderia “dividir a nação”.

A censura impedia o tema de ganhar força. Livros, pesquisas, músicas e reportagens que tratassem de racismo podiam ser barrados ou modificados. O assunto era empurrado para o silêncio.

A doutrina de segurança nacional queria uma identidade brasileira homogênea. A ditadura precisava vender a imagem de país unido para legitimar o projeto autoritário. Reconhecer racismo seria reconhecer conflito social, algo que quebrava essa narrativa.

1988 — Constituição Cidadã

Rompe parcialmente com a história.

Define racismo como crime inafiançável e imprescritível.

Reconhece desigualdade racial como tema de Estado.

1989 — Lei 7.716

Criminaliza atos de racismo.

Primeiro esforço penal real de enfrentamento.

2003 — Lei 10.639

Torna obrigatório o ensino da história afro-brasileira nas escolas. Marco de letramento racial.

2010 — Estatuto da Igualdade Racial

Consolida políticas públicas para combater desigualdades históricas. Reconhece oficialmente o racismo estrutural.

2012 — STF declara constitucionais as cotas raciais

Reconhecimento jurídico da desigualdade histórica.

Assume que o racismo estrutural exige ação estatal.

2014 — Lei 12.990

Cotas raciais em concursos públicos federais.

Busca democratizar o acesso ao Estado.

2023 — Lei 14.532

Injúria racial passa a ser tratada como crime de racismo. Torna o combate mais efetivo.

Lei de Cotas: Diz ser contra, mas nunca leu

Atualmente, no Brasil, vivemos a época da opinião sem conhecimento. Quando se trata de racismo, não é diferente. O que mais vemos são pessoas cheias de opinião, vazias de conteúdo. Quando aprofundamos o debate sobre a lei, a coisa fica ainda pior: muitos dizem ser contra, mas nunca se deram ao trabalho de ler a lei. São contra só pelo simples fato de acharem — o famoso achismo — que a lei foi “feita para beneficiar preto”. Alguns cometem a ignorância de dizer que “se fosse cota social seria a favor”. Então, vamos a um resumo da lei bem explicadinho: pra começar, é Lei de Cotas, e não “Lei de Cotas Raciais”, como alguns se referem.

(Lei 12.711/2012 – atualizada em 2023 e 2024)

A Lei de Cotas determina que as universidades federais e os institutos federais reservem pelo menos 50% das vagas para estudantes que fizeram todo o ensino médio (ou fundamental, no caso dos institutos) em escola pública.

Dentro dessas vagas reservadas, existem quatro critérios principais:

Critério social (renda) – prioridade absoluta

Metade das vagas reservadas é para estudantes com renda familiar de até 1 salário mínimo per capita.

Critério racial e étnico

Outra parte das vagas é distribuída proporcionalmente entre:

- pretos

- pardos

- indígenas

- quilombolas

A proporção é baseada no número desses grupos no estado onde fica a instituição (segundo o IBGE).

Pessoas com deficiência (PcD)

Agora a lei inclui reserva proporcional de vagas para pessoas com deficiência.

Concorrência

O estudante concorre primeiro na ampla concorrência.

Se não alcançar a nota necessária, ele passa automaticamente para disputar as vagas reservadas.

Institutos Federais (ensino técnico)

Segue a mesma lógica:

- 50% das vagas para quem estudou em escola pública.

- Metade delas para baixa renda.

- Aplicação dos critérios racial, étnico e PcD.

Auxílio estudantil

Quem ingressa pelas cotas e está em situação de vulnerabilidade tem prioridade para receber auxílio estudantil (alimentação, moradia, transporte etc.).

Pós-graduação

A lei determina que as instituições federais devem criar políticas afirmativas também na pós-graduação (mestrado e doutorado), valorizando diversidade racial e inclusão de pessoas com deficiência.

Portanto, se você diz que é contra a Lei de Cotas porque ela é “pra preto”, você está completamente equivocado. A Lei de Cotas não foi criada para dar vantagem arbitrária a ninguém. Ela existe porque, durante séculos, a população negra teve seus direitos negados de forma sistemática. Isso gerou desigualdades que se acumulam até hoje em educação, renda e acesso a oportunidades. As cotas servem para corrigir parte desse desequilíbrio histórico e garantir que todos tenham condições reais de competir. Não é privilégio. É justiça, reparação e equilíbrio.

Conclusão

Portanto, quando alguém diz ser contra a Lei de Cotas, na maioria das vezes age por desconhecimento sobre o que a política realmente propõe ou por repetir um racismo disfarçado numa ideia romântica de miscigenação. Essa narrativa de que “somos todos iguais” nunca garantiu equidade entre pessoas pretas e brancas no Brasil. A Lei de Cotas existe justamente porque a igualdade nunca foi um ponto de partida, e sim um objetivo ainda em construção.

Um ponto importante: não existem cotas só para pretos! Só como exemplo: modelo com 100 vagas em Minas Gerais. Metade para escola pública: 50 vagas. Dentro dessas 50, a parcela para PPI é proporcional ao percentual de PPI no estado (dados do Censo/IBGE, que a lei permite usar). Fórmula simples:

Vagas_PPI ≈ 50 × (%PPI do estado).

Neste caso, das 100 vagas, 29 seriam disputadas por pretos, pardos e indígenas (povos originários). Portanto, é muita ignorância dizer que alguém deixou de entrar na faculdade porque “perdeu” a vaga para um preto com cota.

Coisas de preto

A cultura africana influenciou profundamente a música brasileira através de ritmos, instrumentos e tradições. Gêneros como samba, maracatu, afoxé e jongo têm suas raízes na África, e instrumentos de percussão como atabaque, berimbau, agogô e tamborim são fundamentais em diversos estilos musicais. Essa influência é evidente em celebrações como o Carnaval e no congado, e a capoeira exemplifica a união de música, luta e dança.

No próximo artigo, vamos revisitar nossa história, enfatizando algumas personalidades negras que tiveram e continuam tendo papel superimportante na luta contra a escravização. Porém, tiveram sua importância diminuída ou até mesmo apagada pelos livros “oficiais”.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva89,1fm