Consciência Negra, sim!

Pelo terceiro ano consecutivo, tenho o privilégio deste espaço nobre no Diário de Caratinga para publicar artigos no mês alusivo à Consciência Negra. Infelizmente, por ignorância, falta de empatia ou até mesmo por um racismo adquirido involuntariamente no convívio social, ainda não é raro algumas pessoas criticarem o mês dedicado a uma reflexão mais ampla e ao debate honesto sobre o racismo no Brasil e todas as suas consequências. Antes de criticar o Mês da Consciência Negra, olhe ao redor. O racismo não é passado — ele se disfarça, se renova e ainda fere.

Novembro é convite à escuta, à empatia e à reconstrução de uma sociedade verdadeiramente justa. Entretanto, desde minha primeira série de artigos dedicados ao tema, repito algo que se transformou num mantra para mim: no debate sobre racismo, não cabe achismo.

Quero dizer com isso que uma pauta tão importante e séria, que impacta a vida de milhões de pessoas há várias gerações, não pode ser debatida com base em suposições, conjecturas, deduções ou impressões. O problema do Brasil não é falta de opinião — é o excesso de achismo e a escassez de conhecimento. O achismo é a antítese do saber: fala alto, mas raramente tem razão.

Portanto, vamos debater racismo com seriedade e conhecimento? Afinal, criticar o Mês da Consciência Negra é fácil. Difícil é encarar o racismo que o torna necessário.

Sem a história, não dá

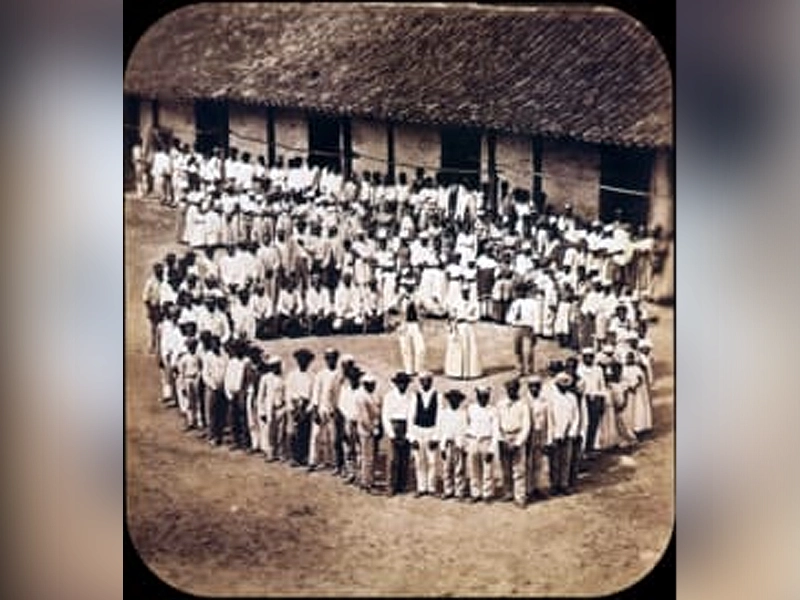

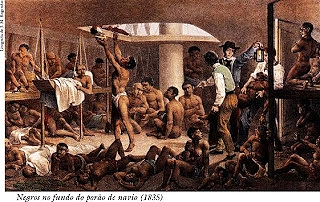

Como já falamos e escrevemos em diversas oportunidades, todo começo de conversa sobre racismo exige o mínimo de conhecimento da história da diáspora negra no Brasil. É um dos capítulos mais profundos e marcantes da nossa história — e explica boa parte da formação cultural, religiosa e social do país.

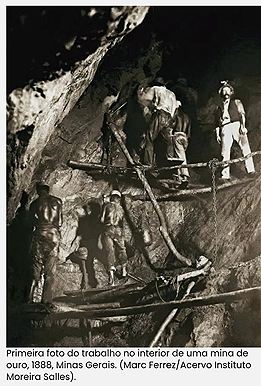

O Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados — estima-se que cerca de 4,8 milhões de pessoas foram trazidas à força para cá. Depois de mais de 300 anos de escravidão e sofrimento, o povo negro foi “liberto” — mas sem terra, sem direitos, sem reparação. A abolição foi decretada, mas a liberdade verdadeira ainda está em construção.

1888: o início do racismo estrutural no Brasil

A Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, acabou oficialmente com a escravidão, mas não acabou com o racismo. Pelo contrário — foi nesse momento que ele se tornou estrutural, isto é, passou a habitar as estruturas da sociedade, disfarçado nas leis, nas políticas e nas oportunidades negadas.

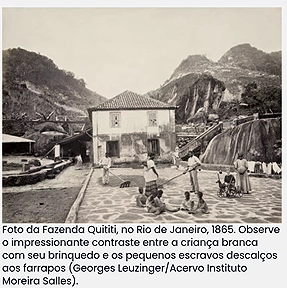

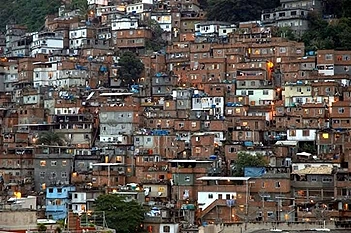

Sem terra, sem indenização, sem acesso à educação ou trabalho digno, os ex-escravizados foram empurrados à marginalização (por marginalização entende-se viver à margem da sociedade — naquela época, empurrados para os morros, onde nasceram as primeiras favelas, sem direito a emprego remunerado).

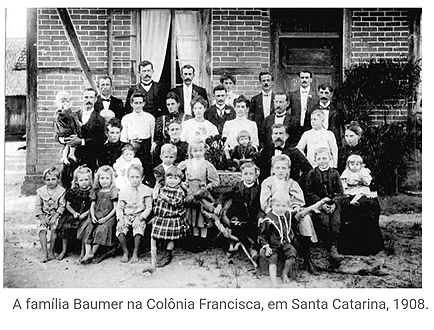

Durante o final do século XIX e início do XX, o governo brasileiro implementou políticas públicas que incentivavam a imigração europeia — especialmente de italianos, alemães e espanhóis — com o objetivo de substituir a mão de obra negra e, ao mesmo tempo, “melhorar” a composição racial do país.

Esses imigrantes recebiam apoio financeiro, terra, moradia e oportunidades de trabalho. Já os ex-escravizados, recém-libertos, foram abandonados à própria sorte, sem acesso à terra, educação ou qualquer forma de reparação.

Documentos e discursos da época revelam que a intenção era clara: “branquear” o Brasil em poucas gerações, acreditando-se que o cruzamento com europeus faria desaparecer a população negra. Essa ideologia, inspirada nas teorias racistas da eugenia, foi amplamente defendida por médicos, políticos e intelectuais da elite.

Com o tempo, o branqueamento deixou de ser apenas um projeto biológico e passou a se tornar social e simbólico: ser “branco” significava ter mais valor, mais beleza e mais oportunidades. Ser negro passou a ser sinônimo de exclusão, estigma e invisibilidade.

O resultado é visível até hoje: desigualdades raciais profundas em renda, educação, segurança e representatividade. O Brasil não nasceu racista em 1888 — mas foi a partir dali que o racismo ganhou estrutura, política e permanência. Assim, o Brasil aboliu a escravidão, mas não aboliu a desigualdade.

O resultado é um país onde, até hoje, a cor da pele influencia o acesso à renda, à educação, à justiça e ao poder.

Exemplos de desigualdade

Saúde e violência

Em 2019, pessoas negras representaram cerca de 77% das vítimas de homicídios no Brasil; a taxa de homicídios foi de 29,2 por 100 mil habitantes para negros, contra 11,2 para não negros.

Em 2022, no Espírito Santo, entre os homens negros a taxa de homicídios era de 57,7 por 100 mil, contra 18,1 para homens brancos; entre as mulheres negras, 5,5 contra 2,4 para mulheres brancas.

Em termos de saúde evitável, por exemplo, 41,6% das mortes de homens negros foram por causas evitáveis, enquanto entre mulheres não negras o índice era de 20,9%.

Trabalho, renda e pobreza

Em 2022, entre a população negra no Brasil, 40,2% dos homens e 43,0% das mulheres estavam abaixo da linha de pobreza (rendimento domiciliar per capita inferior a R$ 665,02).

No mercado de trabalho, entre os cargos de gerência, em 2018, 68,6% eram ocupados por brancos, enquanto apenas 29,9% por pretos ou pardos.

Saneamento básico

Em 2018, entre a população preta ou parda e a branca:

Sem coleta de lixo: 12,5% (negros) vs. 6,0% (brancos).

Sem abastecimento de água por rede geral: 17,9% (negros) vs. 11,5% (brancos).

Sem esgotamento sanitário por rede coletora/pluvial: 42,8% (negros) vs. 26,5% (brancos).

Em um estudo no Espírito Santo, entre os 10% mais ricos do rendimento domiciliar per capita, brancos representavam 16,7%, enquanto negros apenas 5,9%.

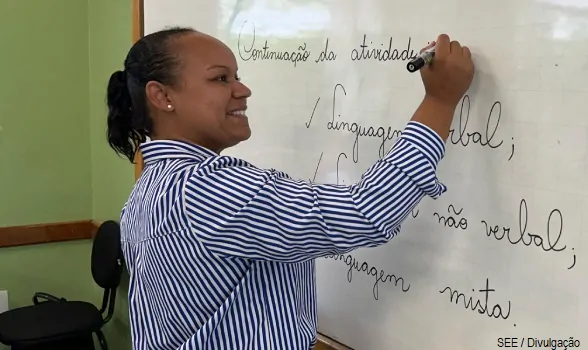

Nos próximos artigos, abordaremos outros aspectos. Iremos tratar da desigualdade na educação.

Fontes: IBGE, Fiocruz, UOL, TV Brasil, Editora Realize

Coisa de preto

No Brasil, historicamente, “coisa de preto” foi usada de forma pejorativa, para menosprezar hábitos, gostos, profissões ou modos de ser atribuídos à população negra. É um exemplo de como o racismo se manifesta cotidianamente, muitas vezes disfarçado de brincadeira ou comentário informal.

Nos últimos anos, movimentos negros e artistas vêm resignificando a expressão, transformando-a em símbolo de orgulho, identidade e ancestralidade.

Exemplos:

Moda: roupas ou marcas que celebram a cultura negra podem usar “Coisa de Preto” como declaração de pertencimento.

Música e literatura: obras que abordam resistência, cotidiano e cultura afro-brasileira adotam o termo para empoderar.

Alguns exemplos de coisas de preto que muita gente adora saborear: acarajé, vatapá, moqueca baiana, feijoada, quiabo, amendoim…

Por outro lado, expressões que parecem inocentes e que sempre foram faladas, entretanto, têm origem no período mais triste da história do povo negro no Brasil.

Exemplo: quando alguém acha que está elogiando um negro ao dizer que ele “é um preto de alma branca”. Literalmente, quer dizer que uma pessoa negra teria características ou valores associados a pessoas brancas. Implica que ser negro é inferior ou negativo e que agir de forma “civilizada, educada ou sofisticada” seria uma qualidade “branca”.

É uma forma de desumanização e estereotipação, que associa cor da pele a comportamento ou moralidade. Em resumo, dizer que alguém é preto de alma branca é uma idiotice colossal.

Rogério Silva

📧 abrindoojogocaratinga@gmail.com

📻 @rogeriosilva89,1fm